|

霞の世界。

近くの病院は、あいにく先生が往診中で留守だった。(こんな時に、仕方ない・・・)「よいしょ」とまことを背負い直すと、もう一軒の病院に向かって再び走りだした。この道はいつも通ってる筈なのに、今日に限ってまるで雲の上を歩いているように中々進まなかった。

それでも夢中で走っていると、やっと病院の看板が見えて来た。チカは慌ただしく戸を開けて中に入った。「先生!子供をお願いします。息子が・・・」事故のいきさつを急いで話した。

診察台に寝かされたまことは、二本、三本と続けて注射を打たれたが、まるで死体に針を打つかのように全く反応が無かった。(もう駄目かも知れない・・・)チカは諦めかけながらも必死に祈っていた。 やがて五本目の注射が打たれた時、まことの体がピクリと動き、かすかに目を開けた。

霞んだ視界に心配そうに覗き込む母がいた。「あ、気がついた。良かったー・・・」 意識は戻ったものの、頭がぼんやりとして、何だか違う世界に入り込んだ感覚だった。「ここ何処?」キョロキョロと見渡した。「ああ、もう大丈夫ですよ・・・。お母さん、どうやら入院する程ではないでしょう」先生もほっとして笑顔で言った。

そのころゼンはジリジリして待っていた。あまりにも二人の帰りが遅いので、てっきり(もう孫は死んでしまったのでは・・・)と早とちりして近所中に大騒ぎして言い廻っていた。やがてチカに背負われてまことが帰って来た時、家の玄関には、近所の人々が大勢心配して集まって来ていた。「おお、まこと・・・よう生きて戻って来たね」ゼンは涙ぐみながら驚いて迎えた。 まことは母の背中から降ろされるとすぐ離れて元気に歩きだした。「まことちゃん、あんた安静にしてしばらく寝とったほうがよかよ」「ううん、僕、もう何ともないよ!」近所の人達が心配する言葉をよそに、見舞いに来ていた友達とすぐ遊び始めた。(ああ、何とか大事に至らずに済んだ…。)チカは安心して、ホッと胸を撫で下ろした。

一方、祖母のゼンは、(ひょっとしたら、この子は脳に大変な致命傷を受けたかも知れない…。)と、何かとてつもない不安な気持ちがよぎっていた。だが全ては、その後のまことの様子を静かに見守るしかなかった。(この子は知恵遅れになるかも知れん…。)

この日の出来事は、やがてみんなからは跡形も無く忘れ去られることになっていく。だがゼンだけはこの中毒事故のことをしっかり記憶に残した。その後、まことの思春期に、とてつもなく大きな影響を現わしてくるようになるとは、この時、ゼン以外誰も予想もしなかった。この事故以来、まことの頭は、霞に包まれたような、ぼんやりとした感覚の中に置かれるようになった。

それから半年が過ぎたある日曜の朝、まだ幼いまことは姉たち二人にに連れられて山道を登っていた。傾斜の急な坂を長女の信子は先に登りながら、ヨチヨチと歩く弟が足手まといに感じた。「はよう登らんね、この死にぞこない!。お前なんか、あの時死んでれば良かったとに!。」

まことは、足手まといの厄介者扱いされると、悲しくなって何も言い返せなかった。生きることを否定されることが、この頃から既に始まっていた。

さまよう猫。

まことが、ガス中毒事故に遭う前の鮮明な記憶があった。幼稚園に入る頃に、雨漏りがひどくなった古い家を立て直すことになった。

家が立つまでの間、二十軒ほど先の、父の幼な友達である「松本のおじさん」の家に厄介になることになった。

祖母ゼンと姉のかつえとまことたち三人は、飼っていた三毛猫の「ミー」を抱いて、仮住まいに連れてきたが、その家には、既に別の三毛猫が飼われていた。「仲良くしてね。」と、「ミー」を。その傍に降ろした。 だが、先にいた飼い猫は、自分の縄張りを侵して急に入ってきた、見知らぬよそ者のミケ猫が現われたので警戒した顔になった。

自分にそっくりな三色の三毛のミーの体に鼻を近づけ、「クンクン。」と臭うしぐさをしたかと思うと、たちまち「フーッ!。」と爪をたてて激しい喧嘩を挑んできた。いきなり襲われて驚いた「ミー」は、一目散に忠霊塔の丘の方へ走って逃げて去ってしまった。 まことたちは追いかけて、「ミー、ミー!。」と、あちらこちらを捜しまわった。

やがて「ミー」は、忠霊塔を目印にしながら、家が解体されてしまった元の処にどうにか戻って来たが、誰もいない、何もなくなった空き地をウロウロしながら、心細くなって、「ニャーオ、ニャーオン。」と鳴いていた。

母のチカは、家の跡地をさまよう「ミー」を見つけては、何度も仮の家の方に連れ戻そうとしたが、仮住まいの家の近くまで来ると、襲ってきた猫を思い出したのか、激しく暴れて、チカの腕を引っかいて、いなくなってしまうのだった。

「ミー」は、それから二ヶ月の間、「安住の家」も、「主人」も。失った野良猫になった。忠霊塔の下のヤブの中をさまよい歩いた。家と主人が分裂した。二つの家の間を、疲れ果てるまで何度も何度も、いったりきたりしながら探し求めた。

主人のいない暗闇の空き地と、意地悪な猫のいる家、どちらにいっても寂しく怖い別世界の空間であった。いき場を失い、暗闇に怯えながら、お腹を空かしては「ニャーオー、ニャーオン…。」と真夜中に主人を求めて何度もないていた。

主人が移っていった家は、既に別の飼い猫の縄張りであり、「喧嘩に負けてしまった「ミー」は、もう二度とその家に入ってはならない。」という、猫の世界の厳しいおきてがあった。

まことは、「ミー」をさんざん捜しまわったが見つからず、あきらめて暮らしていた。お世話になる事になった仮の家の二階で、ゼンに布団を敷いて貰って、しばらく横になっていたが、夜中にミケの泣き声を聞くと、「あっ、ミーが泣いてる。」 布団から跳び出して外に出て夜中を捜し廻った。

まことは、暗闇に目を光らせて泣く「ミー」に、いりこのご飯を見せて何度も呼んだ。「ミー。 おいでー、ミー、ミー!。」小さな主人の声が聞こえて、この場所にいることを知っている筈なのに、恐れてちっとも近寄って来なかった。「人に着かんで、家に着く猫の習性はほんに哀れかばーい。」 心配して、いつのまにか、まことの後についてきていた祖母のゼンがつぶやいた。

やがて新築の柱の骨組みが出来て、棟上げの餅が屋根の上から四方にまかれた。まことは、近所の人たちが集まって餅を拾う姿を不思議そうに見ていた。 家はまだ未完成で、畳もまだ敷いてなかったが、母のチカの提案で、新築の家で正月のモチをつくために、まことたち家族みんなは大晦日に早めに戻ってきた。

親戚のツトム叔母さんたちも、二階でゼンの手伝いが終わり、集まって話していたとき、コトコトと足音を忍ばせて階段を上がってくる生き物の気配があった。まことは、気になって上からのぞいてみた。痩せこけた「ミー」が体を引きずるように少しづつ上がってきていた。

「あ!。」 ゆっくりと一段ごとに休みながら、まことの顔を見上げて確認すると一声かすかに鳴いた。急いで上がろうとするが、滑って落ちそうになった。体力がなくなっていて一段の高さがとても辛そうだった。

「ばあちゃん!、ミーが戻ってきたよ。」 まことは、嬉しくてたまらず、すぐにゼンに向かって叫んでいた。心の底から喜びが溢れていた。(頑張れ!。ミー、もう少しだよ。) まことは、励ましながら、あがって来るのを待っていた。

いなくなった「ミー」が、ガリガリにやせこけて戻ってきた。二ヶ月の間、野良猫の苦労を重ねて、ボロボロにやつれていた。最後の段を自力で上がりきると、新築の新しい床の臭いを嗅ぎながら、目をキョロキョロさせて、おそるおそる部屋に入ってきた。

確かに元いた場所に、再び主人たちの同じ顔ぶれを確認すると、やっと安心したように「ゴロゴロ…。」と喉を鳴らしてゼンのひざに頭を擦り寄せて来た。まことが「ミー」を抱えるとすっかり軽くなっていた。毛並みもゴワゴワに荒れて戻らなかった。

「あ、こんなに軽いよ」「おお、ほんにこげんやせてしもうて…。こりゃー、ご飯はずーっと食べ取らんばい。…かわいそうに…ねー。」 ゼンはすぐに台所にいって、混ぜご飯で栄養のある「おかゆ」を作ってあげた。

実のところ、ミーは、二ヶ月の間、よその家の誰からにも餌を与えられず、飲まず食わずで荒野をさまよい歩き、命ギリギリの状態で、ようやく主人の戻った安住の家に帰ってきたのだった。人になつかない不器用な「ミー」は、ゼンたちの帰りがもう少し遅かったら、冬の寒空の下で餓死するところであった。

「ミー」は、厳しく苦しい試練の中にあっても、(元の主人のいた場所にいつかきっと帰れる…。)という直感を信じて、希望を捨てずに、暗黒の二ヶ月間、孤独に耐えて、ギリギリまで生き抜いて帰ってきたのだった。

その後、「ミー」は、元の体を回復していった。子供を何度か産んで、母親にもなった。放浪癖の息子の「チョン」と、やせっぽちの「ミー2世」が残った。

だが「ミー」は、まことが中学生になる時、フグの毒に当たって、口からよだれを流しながら、日に日に毛づやが無くなり、弱っていき遂に死んでしまう。

まことは、家の立て直しのために、余りにも、気苦労ばかりかけてしまった「ミー」に、何もしてあげられなかった自分を申し訳なく思った。

ポ チ。

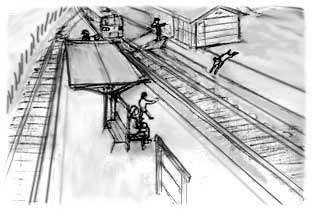

ある日、まことは、ゼンに連れられて、親戚の家に出かける事になった。家を出て駅に向かう二人の後を、老犬の「ポチ」は何度追い返してもついて来るのだった。「もう帰りなさい!。」 とうとう駅舎までついてきた「ポチ」に、ゼンがあきれてきつく叱ると、「ポチ」はうなだれ、トボトボと帰るそぶりを見せた。

まことたちが、改札口を出るのを遠くで振り返りながら見ていたが、何を思ったのか、急に戻ってきて一気に改札口を通り抜けようとした。だが駅員に遮られると、残念そうに「クーウン。」と泣いて戻った。まことは、ポチが(連れてってー。)と、必死に頼んでいるように聞こえた。

やがて汽車が近づいて来た時、「ポチ」は改札口をあきらめて、駅舎の横から線路を横切ろうと走ってきた。既に汽車は目の前まできていた。「危なーい!。」

誘導していた駅員に大声で怒鳴られ、ポチは驚いて慌てて又引き返した。

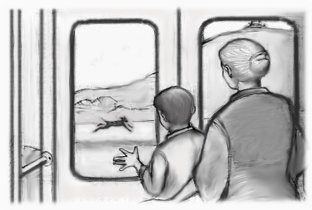

やがてまこと達の乗った汽車は動き出し、すべるように景色が遠退いていった。まことが、しばらく窓の外を見ていると、線路沿いの国道を、「トボトボ」と寂しそうに帰る「ポチ」が見えた。「あっ、ポチだ。ポチー!。」

汽車のガラス戸から手を振るまことに気がつくと、「ポチ」は急に尻尾を振って「ワン!。ワン!。」と、嬉しそうに吠えて走り出した。汽車は次第に速くなっていったが、それでも「ポチ」は、息をはずませながら必死についてこようとした。

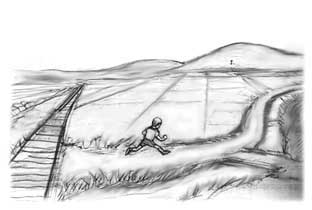

だが、忠霊塔の丘を登る道に差し掛かった時、突然柵が前方に現われた。「キャイーン!。」 「あっ!。」 柵に激しくぶつかった「ポチ」の姿は、そのまま見えなくなった。「ポチー!。」 汽車は容赦なく過ぎ去っていった。(あれから「ポチ」は、果たして無事に帰ったやろうか…?。) まことは汽車に乗っている間、ずーと「ポチ」のことが心配で仕方が無かった。

親戚の家にいってからも(「ポチ」は今頃どうしてるやろうか…?。)と頭によぎるのだった。

やがて何日かして、二人が帰ってくると、ポチが裏口から飛び出してきた。尻尾を全身で振って、まことの胸に飛びついてきた。「ワン、ワン!。」「あ、ポチ。元気だったかー、よしよし。」

それから半年が過ぎたある日、ゼンは裏の土間にむしろを敷いて、わらを叩いていた。まこともその傍でおもちゃで遊んでいた。その時、見かけないおじさんが、何やら棒の先に付いた大きな布袋を抱えて、そーっと家に入ってきた。

(なんだろう…?。) 不思議そうに見ているまことに目が合うと、おじさんは口に指を立て「シー、静かに。」と、小声で合図した。のんびりと毛づくろいをしていた「ポチ」の後ろからソロリと近づいたかと思うと、一気に頭から袋をかぶせた。すくいあげてすぐ袋の口を閉じると、瞬く間に連れ去っていった。

「キャイン!。キャイーン!。」 「ポチ」は突然の闇に包まれ、必死で、もがいていた。不意の出来事に、「まこと」も驚いた。ゼンもその一部始終を見ていながら、何の文句も言わず、ポチを取り返しにいこうともしなかった。「ばあちゃん、ポチは何で連れていかれるの?。」 ゼンは言葉に詰まって、うつむいた。ゼンの悲しい横顔があった。(何か子供には言えない事情があるのだろうか…?。) まことはもう、それ以上何も聞けなかった。

すぐに玄関から表に飛び出したが、「ポチ」は、狂暴に吠える野良犬たちが入れられている鉄格子の檻(おり)の中に袋から乱暴に投げ捨てるように入れられた。突如、目の前に現れた狂犬病の大型犬にいきなり吠え掛かられると、驚いて檻の隅っこに逃げ、ブルブルと怯えていた。

まことが、心配そうに近寄ろうとしたとき、「ポチ」を入れた檻の車は、たちまち逃げ去るように煙を「ブルルーン。」と吐き出して走り去った。「ポチー!。」 後を追って来た小さな主人の姿を見つけた「ポチ」は悲しそうな目で「ワオーン。」と吠えた。

必死に追いかけたが息切れしてとうとう車に追いつけなくなった。立ち止まった「まこと」は取り残され、ポチの姿が小さくなるまでいつまでも見送った。 その日を最後に「ポチ」は遂に帰ってくることはなかった。

黒い影。

ある日、まことは遊びにきていた近所の男の子に怪我をさせてしまった。「あ、痛ーい!。」 耳から赤い血がしたたり落ちた。 その子は耳を押さえて泣きながら自分の家に帰っていった。 まことは(たちまち、その子の親たちが怒鳴り込んで来る…。)と思い込み、咄嗟に浜辺に逃げていった。

やがて夜が更けても、まことは、暗い砂浜を一人で「トボトボ」と、さまよい歩いていた。いざ逃げてきたものの、何処にもゆく当てが無く、家の近くまで戻ってきた。

電柱の明かりの下で立ち尽くし、いつまでも自分の黒い影を見つめてぼんやり時を過ごしていた。叱られるのが怖くて、いつまでもためらっていたが、ふと(怒られても仕方がないか…。)と、急に思いを変えて家に帰っていった。

裏口からそーっと入ったが、みんな寝静まっていてシーンとしていた。父も母もぐっすりと寝ているのか、まことをとがめたり叱ったりする者は誰もいなかった。静かに二階に上がると、布団に入っていたゼンがすぐ気付いた。小声で「もう、寝なさい。」と、自分の布団に導き入れてくれた。

覚悟して帰ってきたのに、誰にも叱られないのが不思議だった。 まことは人を傷付けたことをハッキリ実感していたのに、家族の誰もみんな何も言わず、叱ってくれないのが逆に気持ち悪かった。だが、怪我した子の容態を自分から聞き出す勇気など無かった。(人を傷つけてしまったのに、このまま何も罰を受けない自分の存在がとても許せない。)ような気がした。

何事も無かったように時が過ぎていった。その後、「まこと」は怪我させた子に忠霊塔で出会ったが、彼は何も言わず笑って、ただ静かに見つめているだけだった。そして謝れないままに、いつのまにか彼の家族は何処かに引っ越してしまった。

手ぬぐい。

まことは、いつも祖母の後ばかりくっついて過ごしていた。ゼンが映画を見にゆく時も、ツワやツクシを取りにゆく時も、いつもゼンのゆくところ、どこにでもついてゆくのだった。 学校から帰ってくると、「まこと」は、すぐにゼンの姿を探しまわった。家の何処を探してもいない時は、小屋の後ろを見た。リヤカーがないことを確認すると、すぐ裏の忠霊塔の丘に登っていった。

そこから見下ろす畑の中にゼンの姿を見つけると、「ばあちゃーん!。」と大声で叫んで手を振った。遠くで手ぬぐいを被ったゼンが驚いて振り返ったが、茫然と立ち尽くしたまま、しばらく動きが止まった。

ゼンには、戦死した息子の芳喜が忠霊塔から抜け出して叫んでいるように見えたのだった。ようやくその姿が孫の「まこと」だと気がつくと、(おいで、おいで。)とやさしく手で招いた。

時々、その畑にゼンの姿が見えない時は、ガッカリしたが、その時は一キロ先の遠い方の畑にいっていた。

線路の横の畔(あぜ)道を歩いて、小川沿いの曲がった草道を更に走ってゆくと、遥かな丘の畑の中に小さく人影が動いているのが見えた。まことは白い手ぬぐいを被った人影が、「ゼンだ。」と確認すると小さな体で力いっぱい走っていった。

「ばあちゃーん!。」 ゼンは驚いて振り向いた。「あらっ!。」 しばしクワを持つ手を止めてニッコリ笑った。「あらー、まこと、あんたひとりできたとね。」「うん。」「おー、ようここまでひとりで来たねー。」 ゼンは、鼻の頭に噴き出した汗を手ぬぐいで拭きながら、腰を降ろしてひと休みした。

思い出したように、エプロンのポケットから、黒い大粒のアメ玉を出して差し出した。「ほら食べなさい。」「うん。」 まことはしばらく、アメ玉をほおばりながら、再び畑仕事を続けるゼンの傍で、二匹の紋白蝶が「ヒラヒラ」と野菜畑の上を楽しそうに舞うのを、飽きもせずにぼんやり見て過ごした。

やがてその蝶々もいなくなると、まだおぼつかない手で重いクワを持ちあげ、その辺の土手を無闇やたらと掘った。「これ!、もうすぐ終わるけんね、その近くで遊んでなさい!。」「うん。」

まことはクワを放って、隣の梅林の方にいった。見上げると、そこには仄かに色づいた梅の実が、すずなりになっていた。まことは手を伸ばして、まだ青い梅を一個ちぎってかじってみた。「あっ、酢っぱー!。」 その瞬間、「ブルブル!」と体が震え、苦しげな不思議な快感を覚えた。

まことはゼンが畑仕事している間、この梅林で野苺を摘んだり、蝶々や蛙を追ったりして一人で時間をつぶした。暖かい日なたの下で、のんびりと過ごしていた幸せなひとときだった。

二、三日経った。裏庭で、ゼンが梅の実を洗っていた。まことは近寄って、日に干されたザルの中の梅を見て不思議に思った。 「婆ちゃん、どうして梅には割れ目があるの?。」「…ん…。」

「どうして中まで真っ赤に熟れないの?。」 祖母は質問に何とか答えようとしたが、まことの納得するような答えをすぐには思いつかなかった。「…うーん…。さあー、どうしてじゃろうかねー…。婆ちゃんにも判らんばい。」 何度も頭をかしげながらやっと答えた。

正義の使者。

まことはテレビの「白馬童子」がとても好きだった。二刀流の大小二本の刀が欲しくて、小屋から重いナタを引っ張り出してきては、まだおぼつかない手で、何日もかけて木刀を削った。時々手元が狂って左手の指をナタの刃先で強く叩いてしまい、裏庭に鮮血が飛び散った。

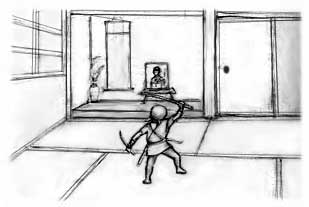

そんな苦心さんたんの末に、どうにか手作りの二本の木刀が出来上がると、ゼンのタンスの引き出しから風呂敷を見つけて覆面にした。(それはいつも饅頭を入れた重箱を包んでいた桃色のぼかしの入った風呂敷であった。) 頭と口を隠して、にわかの「白馬童子。」に成りきった。

床の間に立て掛けてある、叔父の芳喜の「英霊の写真の額」に映る、自分の姿を見ながら、「白馬童子」の偽ものが現れて惑わす役と、偽者の悪党を見破って、やっつける本物の正義の味方の、「白馬童子」を何回も自作自演で演じていた。

まことは、この頃から既に、遊びながら、…やがて「真理の剣」を闘い取る象徴的な準備を歩み出していた。

まことは、映画俳優のように色白で目が綺麗で、外見は健丈者に見えた。だが内面は、この頃から人とは大きく違い始めていた。 人知れず、脳に傷害を受けた昔の事故のことなどは、すっかり忘れ、だんだんと学校の授業にもついていけなくなり、自分が周りの人に比べて格段に記憶力が弱いことを痛感して、次第に悩み始めるようになっていった。

もの覚えが悪く、何度注意されても宿題を忘れるので、担任の「末松先生」も、「ほんとに情けなくて泣きたくなりますよ。」と家庭訪問の度に、ゼンに話すのだった。まことは九九もまともに覚えられなかったが、ただ国語と図画だけ、時々天才的な能力を発揮した。

「末松先生」は、仕方なくまことの通信簿に「強く正しく大きく生きて、素晴しいものを創造して下さい。」と書いてあげた。まことはその言葉がすごく気に入って、何度も繰り返していた。(素晴しいものを創造すること。って、一体どういう意味やろうか…?。) いつも思い出して考えていた。

熱 中。

まことは、小学三年の時、長女の信子から新聞配達のアルバイトを引き継いだ。その日から、雨の日も、風の日も、毎日黙々と配り続けることになった。

頭を使わないことを何度も繰り返す事は得意だったが、無意味な暗記ものの勉強は嫌いだった。新聞配達のお金で買った模型(プラモデル)を作り始めると、もう熱中して止まらなかった。 「まことー、ご飯よー!。」 次女のかつ江がいくら呼んでももはや無駄だった。

まことは、授業中も、いつもうわの空であった。理科の時間になると、理科室の海亀の剥製が不気味に見えるのが気になりだすと、(何故だろう…?。)と、いつまでも見上げて考えていた。まことは自分にとって興味のある物以外、一つも熱中することが出来なかった。

二階の兄(のりお)の部屋には、美智子妃殿下の絵が貼ってあった。また姉(信子)の部屋の襖には、浩宮さま(赤ちゃん)のポスターが、破れ隠しに貼ってあった。まことは学校から帰ってくると、いつも、ぼんやりとそれらを眺めて過ごした。

まだヨチヨチ歩きの浩宮さまのカレンダー写真には、後ろで優しく見守る美智子様が写っていた。何となくまことは浩宮さまと自分が似ている感じがして、(何故だろう…?。)と、不思議に思いながらいつまでも見つめていた。

暖かい午後、まことは日だまりのゼンの部屋で、習いたての漢字を帳面に書いて練習していた。その時、兄ののりおが階段を上がって来た。「お、勉強してるな。」 のりおは、近寄ってまことの書いた字を何気なく見た。

「ん!。」 いきなり弟から帳面を奪い取った。「これ。本当にお前が書いたのか?。」「…うーん、そうだよ。」 師範が書いたような、あまりにも達筆な文字だった。「嘘つけ!。」 のりおは、まだ幼い弟が、その文字を書いたことが信じられなかった。

まことは、友達が「野球しよう。」と誘いにきても、ルールが覚えられなくて、馬鹿にされるのを恐れて、「ごめん、ちょっと用事があるけん。」と、言っていつも断わってばかりいた。自分の気に入った事だけを、ただただ何回も何回も繰り返していた。まことにとっての幼き日の思い出は、ある特殊な偏った部分だけが鮮明に刻印されていった。

棚 田。

父の正喜は足が悪かったが、毎日、汽車で一時間半かけて通勤し、鉄工所の旋盤の立ち仕事をしていた。末っ子のまことは、父の「超人的な我慢強さ」と母の「鋭い直感力」の両方を兼ね備えていた。じっと耐え続ける粘り強さもあったが、(駄目だ)と判るとあっさりと、いとも簡単に諦めて、新しい次のものに向かう不思議な二面性があった。

刈り入れの忙しい時期になったある日曜の朝、父は「まこと」と「かつ江」を連れて、義足を「ギシギシッ。」と、きしませながら、遠い山道を登った。 まことたちは父に負担をかけないように、わざとゆっくり歩いた。お寺の前を過ぎると、大きな岩がゴロゴロある急斜面になった。

義足がすべってなかなか登れない父は、先に上がって待っているまことたちを先にゆかせて、少しずつ休みながら後から登っていった。まことは、父と一緒にいろんな話をしながら登りたかったのに、いつも大きな岩の前にくると、「お前たち、はよう先に行かんか!。」と、怖い顔して大声で追っ払われるのが悲しかった。

鉄工所の仕事から疲れて帰って来た父に、まことが遊んで貰おうと足元に寄って来たが、「お前たちゃ、まーだ起きとるとか。早う寝らんか!。」 いきなり大声で叱りつけるのだった。

まことは、父とのふれあいを欲しがっていたが、正喜は義足に引け目を感じて、息子たちに体ごとぶつかっていく「父親のスキンシップ」というものをうまく伝えられなかった。

奇 跡。

まことは、四年生になった。いつも十点ぐらいしか取れないまことが、突然、百点の国語のテストの答案用紙を貰ってきた。ゼンは知恵遅れのまことが百点を取ったことが、一瞬信じられなかった。(何かの間違いではないか…?。)と、名前を確認したが、紛れも無く「今井 まこと」という名前があった。

ゼンは、胸の奥から、「じわー。」と喜びが湧いて来た。「バンザイ!。バンザーイ!。」 両手を上げて喜ぶ祖母の姿を見て、まことは嬉しかった。だがこの時のゼンの異常な喜びの真の理由がまだ理解できず、不思議な思いで見上げているだけであった。

その日、ゼンは赤飯を炊いて祝った。答案用紙を神棚にあげ、仏壇にも赤飯を捧げて念入りに拝んでいた。まことは、出来、不出来の偏りが激しい孫だった。いつもみんなから取り残される不憫な孫だったが、時々発揮する驚異的な能力をゼンは不思議に思い、密かに心に留めた。

しばらくしてゼンは、百点の答案用紙を自分のタンスの中に大事にしまった。その引き出しの中には、何故か「二見が浦」を背にして写った、出征前の日本兵たちの記念写真が入っていた。戦死した叔父の芳喜おじさんの悲しげな姿もその中にあった。

妄 想。

ある日、のりおは弟のまことを自転車の荷台に乗せて山の田んぼに向かっていた。曲がりくねった上り坂の山道をしばらく自転車を押しながら登っていった。ようやく平坦な道に差し掛かった。「よし!まこと、後に乗れ!」勢い良くペダルをこぎだして、みるみるスピードが上がった。

まことは冷んやりとした木陰の道の心地良い風を感じていた。その途端、はしゃいでバタつかせたまことの足が突然、車輪の中に巻き込まれた。「痛い!。痛い!。止めてー!。」 急にペダルが重くなったので、(変だな…?。)と思っていたが、大声で叫ぶ弟の声に驚いて、のりおは、慌ててブレーキをかけた。

靴が脱げ落ち、スポークに激しく何度も足を挟まれたまことの足は、みるみる紫色に腫れ上がり、鮮血が吹き出してきた。激痛で泣きじゃくるまことに、「泣くな、男だろー!。」と、弟を叱りながら、新品のジャンパーのシルクの裏地を何度も引き裂いては、足に巻いて手当した。その裏地の絹布の裂ける音が、稲妻の音のように山に響いた。

やがてまことは、のりおに背負われて登って来た。母のチカは、心配そうにそのいきさつを聞いた。チカは、「棚田の一番上の最も見晴らしの良い場所に、まことを連れてゆくように。」と促した。

のりおは、その場所にむしろを敷いて怪我した弟を降ろした。「ここに座ってろ、な。」「…うん。」 しばらくは稲作の仕事に忙しく働く母と、のりおの姿を見降ろしながら、まことは一人でぼんやりと過ごした。母の脱穀機のペダルを踏む音が絶え間なく聞こえていた。

まことの傍に、元気に跳ねてやってきた土蛙たちを見つけ、しばらくは飽きもせずにいつまでもうらやましく見ていた。やがてまことは、暖かい日差しを浴びながら一人でとりとめのない空想にふけっていた。

(・・・大男の登る階段の棚田。草の絨毯。天からのひばりのさえずり。巨大な牛のような山。綿菓子の雲…。) そんな大自然の風景を見ながら、何故か不思議な妄想が次々に浮かんでくるのだった。

山の時間は瞬く間に過ぎていった。陽が傾き、カラスが鳴きながら帰っていく。 まことの心には、何故か空虚なやるせない思いが漂って仕方が無かった。

夜明け前。

まことは、中学生になった。だが、学校の授業に全くついていけなくなり、どんなに努力しても、機敏な動作が出来なくなった。精神も肉体も、何一つ自分の思うようにならないもどかしさを感じるのだった。

ただ、新聞配達だけは、自分の義務のように、黙々と毎日続けていった。 いつも、朝五時には母に起こされ、眠い目をこすりながら降りていくと、もう父は朝食を食べて出かける用意をしていた。「お早うー。」 まことは眠そうに言いながら、そのまますぐ出ていった。

冬の間は、川と道の境がわからないほど真っ暗であった。暗闇に目をこらしながら、一軒一軒の家の戸のすき間に新聞を差し込んで配っていった。納骨堂のそばを通るまことをいつも忠霊塔が見下ろしていた。

誰かに見られている霊気を感じた。納骨堂の階段を通り過ぎようとする時、いつも背中に何かがすがりついてくるような気配を感じた。まことは怖くなると、「ゾクッ」と身震いをしながら、一目散に走って通りすぎた。この村の家々には、戦死した遺影が玄関から見えた。

配達にきたまことは、見下ろす遺影に目を合わせないように玄関から新聞を座敷の畳に投げこんだ。背を向けたその瞬間、遺影から抜け出して、すがりついてくる、「霊の気配」を背中に感じると、忌まわしいイメージを必死に打ち消して、後も見ないで肩で霊をふり切るようにして次に向かっていた。

まことが、新聞を配っている頃、父の乗った蒸気機関車が通り過ぎて行った。「シュシュシュシュ・・・。」真っ白な煙りをモクモクと出して走る姿を見たくて、その時に一番良く見える場所に行こうと急いで配るのだが、いつも間に合わなかった。

当時、「朝刊太郎」という歌が流行っていて、雨の日など、まことが傘をさして配達にやってくると、朝早くから待ってるおばあさんがいて、「今日はしろしかねー。毎日感心やねー。」と言って優しく声をかけてくれるのだった。時々、ミカンをくれたりして励ましてくれることがあって嬉しかった。

つづく。 小 説。

ポチよ、泣かないで。

Ⅰ、 少年時代。 おわり。 |